1966年到1972年,重鋼藝術團以經典舞劇點燃山城文藝激情,小南海水泥廠用“南海”牌水泥鑄就重慶工業基石,滬漢村的一磚一瓦間流淌著鋼城建設者的鄉愁與堅守……這段鐫刻著奮斗印記的歲月,見證了大渡口在時代浪潮中的華麗蛻變。

1966年

從“四七九廠”到長征重工

1966年12月,國家計委、國務院國防工業辦公室批準籌建國營猛進機械廠,代號“四七九廠”;1969年4月,更名為國營長征機械廠。1970年9月,廠址選定在伏牛溪;1980年5月,更名為國營重慶重型鑄鍛廠;2008年4月,改制更名為長征重工。圖為曾經的重慶重型鑄鍛廠。

1968年

“老三屆”學生“上山下鄉”

“老三屆”是指1966屆、1967屆、1968屆,三屆初、高中學生。從1968年12月28日開始,大渡口區5000多名“老三屆”學生,分期分批在大渡口火車站上車,在朝天門碼頭上船,奔赴四川筠連、安岳、屏山、萬縣、宜賓、江津、內江、奉節等農村的“廣闊天地”,接受貧下中農的再教育。從此以后,“知青”經歷,在他們的人生道路上,打上了鮮明的時代印記。圖為“老三屆”學生響應“上山下鄉”號召,出發前往農村。

1968年

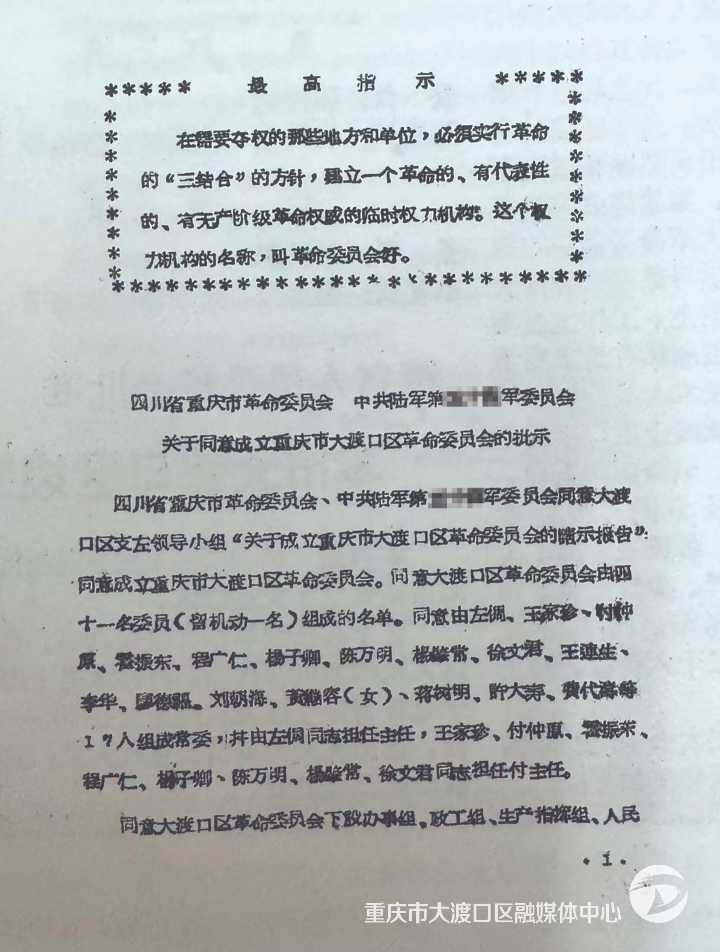

大渡口工業區更名為大渡口區

1968年10月14日,經重慶市革命委員會等批準,成立“重慶市大渡口區革命委員會”。從此大渡口工業區更名為大渡口區。區革委設辦事組、政工組、生產指揮組、人民保衛組,取代了區委、區人委及其工作部門的職權,區公、檢、法機關實行軍事管制。

1969年

重鋼藝術團舞劇火遍重慶城

1969年至1970年,重鋼藝術團排練了大型舞劇《井岡山的道路》和現代舞劇《紅色娘子軍》,兩臺舞劇相繼上演,跳熱了重慶城。其中,《井岡山的道路》在大渡口公演后,還在解放軍劇院連續上演了10多場;《紅色娘子軍》在一年的時間里演出上百場,還是向重慶駐軍、兄弟廠礦進行慰問演出的節目。圖為現代舞劇《紅色娘子軍》謝幕情景。

1970年

小南海水泥廠是重慶市水泥生產骨干企業

小南海水泥廠位于大渡口區跳磴鎮白沙沱社區,始建于1970年,經過1988年、1992年的大規模技術改造,1993年被評為“首屆四川省輕工業系統最大經營規模和最佳經濟效益百強企業”。小南海水泥廠以年產300萬噸水泥的規模,成為重慶市水泥生產骨干企業。該廠生產的“南海”牌水泥,是重慶市著名商標。

1972年

滬漢村留住鄉土情結

滬漢村位于大渡口區新山村街道,這個村名凝聚了鋼遷會西遷職工的鄉土情結。1938年,鋼遷會逆江而上,遷渝建廠,大批上海鋼鐵廠職工和漢陽鐵廠職工,來到大渡口安家落戶,為表達對故鄉的懷念,他們把居住的地方取名滬漢村。1966年,滬漢村更名為團結村,1972年,恢復滬漢村原名,2002年,滬漢村改設為滬漢社區。