1965年到20世紀70年代,鄧小平再次踏訪重鋼,在飛濺的鋼花中肯定技術創新;新山村的防空警報臺歷經加固重修,將抗戰警鐘鑄入城市基因;伏牛溪深處,一座肩負國家使命的戰備油庫悄然建成,成為西南戰略儲備的堅實1965年屏障;而那條被戲稱為“七十一條街”的鋼花路,用煙火氣串聯起一個工業新城的青春歲月……

鄧小平

留下視察足跡

1965年11月15日、11月18日,時任中共中央總書記、國務院副總理的鄧小平,繼1958年視察重鋼后,再次在重鋼留下視察的足跡。在重鋼三廠生產現場,鄧小平說弧形連鑄機、行星軋機新技術試驗,是兩件好事;在重鋼五廠施工現場,針對職工上下班交通不便,鄧小平說要多開通勤車解決乘車難。

大溝油庫成為西南片區最大的儲備油庫

大溝油庫位于大渡口區建勝鎮伏牛溪的一條大山溝里,又叫伏牛溪油庫,1965年建成儲油,是一座“靠山、分散、隱蔽”的大三線戰備油庫,也是國家的重點工程項目。經過1974年、2002年、2009年3次擴容改造,大溝油庫已經脫胎換骨,成為西南片區最大的儲備油庫。

大渡口成為重慶三線建設的重要陣地

1965年2月,國務院五機部提出的以重慶為中心建設常規兵器工業生產基地的建設計劃,得到中共中央批準。于是,常規兵器生產基地建設計劃迅速實施,拉開了重慶三線建設的序幕。位于大渡口的重鋼,生產了大量鋼材來制造戰備所需的常規兵器,大渡口因此成為重慶三線建設的重要陣地。

新山村防空警報臺銘記抗戰精神

挺立在新山村的防空警報臺,又稱瞭望臺,是大渡口區的珍貴歷史文物,它見證了中華民族在抗戰歲月的堅貞和血性。1965年,重慶市政府對這個誕生于1939年的防空警報臺,進行了加固重修,此后每年都為紀念抗日戰爭期間在“重慶大轟炸”中不幸遇難的同胞拉響警報。

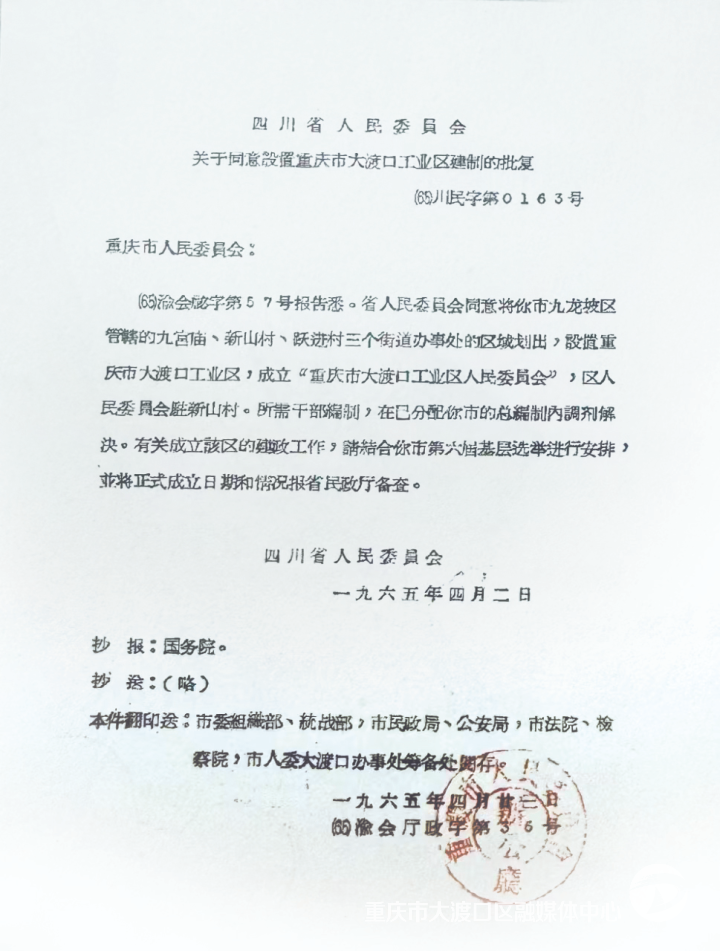

大渡口工業區設立

1965年4月2日,四川省人民委員會下發文件,同意將重慶市九龍坡區管轄的九宮廟、新山村、躍進村3個街道區域劃出,設置重慶市大渡口工業區人民委員會,服務于重鋼的生產和建設。大渡口變身為工業區時,面積僅4.9平方公里,總人口8.5萬,東南長5公里,是一個名副其實的“十里鋼城”。

20世紀70年代

大渡口的“七十一條街”

大渡口建區后面積小,是一個“袖珍型”工業區,當時除了重鋼廠區沿江延綿10里路,就只有一條主干道——袁茄路(袁家崗到茄子溪)從大渡口境內穿過。在大渡口境內的這段路,1966年取名為先鋒路,1972年更名為鋼花路,它從躍進村路口到九宮廟大約4公里長。大渡口人也曾自嘲笑侃有“七十一條街”,就是“其實一條街”的諧音。鋼花路沿街的商場、店鋪、生活設施,凝聚了大渡口最初的人氣。圖為不同年代的鋼花路。