(記者 陳藝軍)“喂,您好,是王先生嗎?這里是大渡口區數字化城市管理中心。請問您對化糞池的處理情況是否滿意?”“滿意,真沒想到,不到兩天時間,就修好了。”6月10日上午,區數字化城市管理中心工作人員對市民進行電話回訪。

現場發現、快速派遣、監督處理……通過現代信息技術和科學的管理方式,形成完整閉合、互聯互通的城市綜合管理系統,第一時間解決城市問題,實現城市管理的集約化。

自2010年區數字化城市管理中心成立以來,這里儼然成為城市管理的“智慧大腦”,正讓我區城市管理變得“目達耳通”。

正是因為有了“數字城管”,我區猶如安上了“千里眼”、“順風耳”,九成以上城市管理問題得到及時有效處理。

監督員每月拍照4萬張

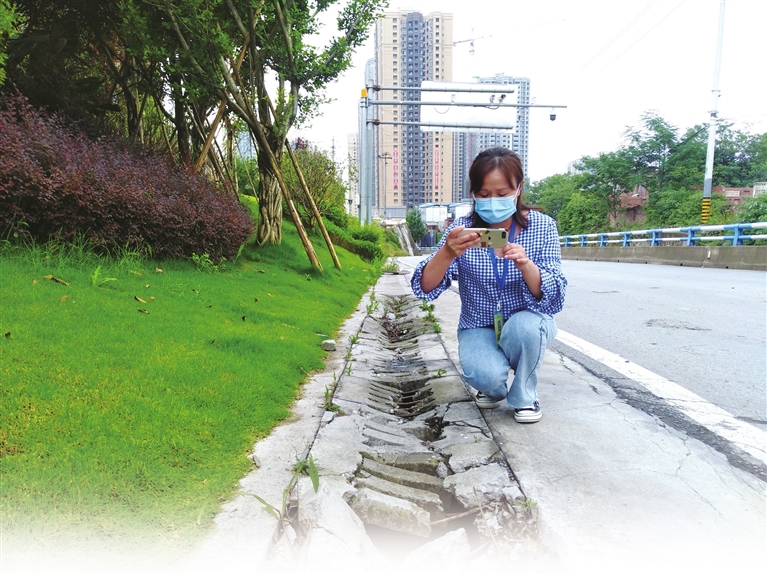

今年43歲的張小艷,擔任我區“數字城管”監督員已有2年時間,她對自己所管轄的網格,可謂了如指掌。

“有塊廣告牌要掉下來了,請趕快來處理下!”6月3日上午,張小艷在翠柏路上巡查時,發現某商務樓存在安全隱患。

當天下午,當她再次路過這里時,看見廣告牌已經修理完畢。哪里的市政設施出現損害、哪里有占道經營、哪里的清潔衛生不到位,任何的細小問題都逃不過張小艷的眼睛。

“我們的工作,就是發現問題、上報問題、合力解決,細致和耐心必不可少。”張小艷介紹,每位監督員的手機上都裝有一個“城管通”軟件,發現問題即刻上傳,受理中心接收后便會協調對口部門,安排解決。

“例如,每一個市政設施上都有編碼,發現損壞等問題,直接上報編碼,中心就會通知相關部門處理。”張小艷說。

如遇到需解決的事情,則要把前因后果及發生的區域位置、路牌、門牌號碼、甚至相關店面的名字描述清楚,方便別人找得到,不走冤枉路。此外,每發現一處問題,還要同時上傳近景、遠景照片各1張。

上報后,張小艷還要及時跟進,協助相關部門處理,直到問題解決,并將整改后的照片上傳系統。每天,她總習慣隨身攜帶著筆記本,一一記錄發現的問題,以便后續跟蹤。

像張小艷這樣的監督員,在我區還有30余名。根據規定,他們以網格為單位,每日都要對自己的管轄范圍進行全域地毯式搜索,平均每月需要拍照4萬多張。

“每個監督員都有自己的責任網格,根據每個責任網格的特點,每天巡查3-4次,每次要走4-6公里,其辛苦不言而喻。然而,正是有了他們,我區數字管理才得以順利實施。”區數字化城市管理中心相關負責人說。

閉環流程限期完成

“喂?是12319嗎?有個化糞池溢出來了……”近日,區數字化城市管理中心接到一條投訴,有居民稱在某小區旁,有化糞池滿溢,導致地面污水橫流,臭味熏天。

處置時限和形成閉環流程是區數字化管理中心的根本。發現問題后,區數字化管理中心高度重視,第一時間派遣給了相關職能單位,督促他們及時核查、整改。

施工人員前往現場了解情況,對排污管道進行了仔細排查,發現管道塌陷導致排污管道堵塞,污水從化糞池蓋的接縫處溢出,嚴重影響市民的出行。

經過1天快速搶修,化糞池堵塞疏通完畢,該責任單位負責人表示,為避免反復堵塞,將新建一個化糞池來徹底解決問題。此外,區數字化城市管理中心也會繼續跟蹤督辦,監督其徹底整改。

“以為要修很多天,沒有想到這么快就處理好了!”市民王國富說,有了12319熱線,的確太方便了,身邊的城市問題很快就能得到解決。

據悉,12319是我區數字化城市管理的熱線號碼,為市民與政府相關職能部門溝通搭建了有效平臺,其覆蓋市容市貌、環境衛生、園林綠化、路燈照明等城管工作。

此外,區數字化城市管理中心還實行案件登記—跟進—處理—回訪閉環流程,限期完成,確保問題能夠得到有效解決。

“任何細枝末節的小事,都逃不過數字管理系統的‘眼睛’。”區數字化城市管理中心相關負責人表示,由于持續規范立案、處置、結案流程,強化輿情投訴辦理工作,督促各責任單位嚴格落實長效管理機制,所以杜絕了問題的反彈。

建設隊伍保障結案率

“數字城管”的良好運行,離不開我區城市管理局的科學統籌與有效措施,以及高質量的人才隊伍建設。

為強化監督隊伍管理,區數字化城市管理中心定期組織開展評講例會學習,通過日常案卷質量評講、市容環境月度季度檢查等方式,加強采集和提高受理的專業能力。

為進一步督促問題的處置落實,區城市管理局建立了數字城管終端受理人員QQ群,方便日常信息交流。

“每周工作預警、月通報、季度匯總、季度街鎮終端部門聯席會等形成常態化,定期通報考評結果。通過意見反饋、討論交流等,加強與終端部門的溝通機制,案件處置率大幅提升。”區數字化城市管理中心工作人員說。

與此同時,依據工作內容,一系列嚴格的考核制度相繼出臺。通過每日GPS定位巡查考勤、每日案卷上報時間考勤、每周一次案卷漏報抽查、每月市容環境衛生問題系統倒查等方式,督促隊員工作。

按照要求,監督員在季度暗查中的漏報率不能超過15%,受理中心的按時派遣率達95%,首次派遣準確率90%。

正是因為有了高質量的隊伍作保障,今年除疫情期間外,區“數字城管”每月平均上報案件12000件,結率案在92%左右,在城市管理工作者與市民之間架起了一座“連心橋”。